(接上)翻译 | 《辉煌的过去:匈牙利通向资本主义路途中的意识形态与现实》第一部分

本文为个人翻译,如有错漏,烦请批评指正。为了方便读者阅读,删减了部分注释

作者:Michael Burawoy 译者:铃木佳奈 校对/排版:Lancer

>原文收集了上世纪70-90年代的资料,可能存在时效性问题,请读者谨慎参考

辉煌的过去

匈牙利通向资本主义路途中的

意识形态与现实

第二部分

原编者按:本篇是对《辉煌的过去》的第二部分的导言和第四章的翻译,在这一篇中,布洛维把目光从单一工厂的“生产政治”进一步推开,真正搭起了国家社会主义与资本主义之间可比的分析框架。他重新回到“意识形态”的问题,批评极权主义理论与趋同论要么神化官方意识形态,要么干脆把意识形态从分析中删除;同时,又通过大量实证展示国家社会主义是如何在完全不同于资本主义的制度逻辑下组织劳动、攫取剩余与维系统治的。我们容易发现工人绝非被动的制度受害者:他们一边在特定的生产体系中发明各种“自救”机制,一边又借用社会主义自身的正义与民主话语来反过来检验、批判“现实社会主义”的失败,这种反身性的阶级意识,不能不让我们联想到我们生活的现实。

本章的理论密度明显提升,涉及了布雷弗曼、科尔奈、皮奥里与萨贝尔等学者的经典理论,然而布洛维绝不满足于把国家社会主义视作“未完成的资本主义”,也拒绝那种只谈“技术决定”的发展叙事,而是用宏观政治经济学与意识形态批判的武器解释具体历史情景下具体车间的生产。这为我们把中国社会主义时期的工人政治、改革年代,以及当下条件下的劳资关系放在同一条历史轴线上重新思考,提供了难得的分析工具。对今天的我们来说,如何在“市场化”“私有化”的既成事实中,读懂工人自组织、阶级经验与意识形态的断裂,本章都提供了不少可以继续追问的线索。

作为现实的意识形态:列宁钢铁厂

导言

Part 2

在第一部分的引言中,我们认为极权主义理论高估了官方意识形态的重要性。它要么认为官方意识形态决定了现实,要么使得其成为解释现实的单一路径。前者将马克思列宁主义视作迫使社会各阶层屈从的工具,后者则将其作为对照国家社会主义实际生活经验的基准。针对这两种夸大意识形态重要性的模式,学界出现了两种修正观点,其中意识形态在很大程度上被忽略了:一方面,趋同论主张技术与经济发展——而非意识形态——才是国家社会主义变革的驱动力。另一方面,制度生活的现实则表明,其多样性与复杂性也绝非官方意识形态的简单倒置所能概括。第二部分中,我们主张让意识形态回归其应有的位置——即塑造人们解读并回应自身生活经验的方式。

像之前一样,我们仍从资本主义与国家社会主义的对比切入。与所有其他生产方式不同,资本主义从直接生产者那里榨取剩余价值的过程是隐蔽起来的——隐蔽到人们甚至否认剥削的存在。由于剩余劳动被遮蔽,剥削便无需被正当化。更重要的是,资本主义为自身再生产创造了条件:工人必须创造剩余价值,资本家必须占有剩余价值,否则他们都将无法维持其作为工人和资本家的生存。国家只需维护资本主义发展的外部条件——私有财产的神圣不可侵犯与市场竞争机制。

在资本主义的经济再生产过程中,意识形态处于从属地位,其作用在于遮蔽资本主义的本质。资本主义能够与任何意识形态共存——无论是法西斯主义、民粹主义、种族主义,甚至社会主义意识形态,它都能像接纳自由主义那样与之共处。正如安东尼奥·葛兰西敏锐指出的,霸权意识形态通常是这些元素的混合体,其中某种意识形态会占据主导地位。不同群体或阶级从这个混杂体[1]中汲取要素来维护自身利益。意识形态体系具有高度灵活性,因此能和多样化的生活经验共存。意识形态并非独立于生活经验之外。在资本主义下,我们并非将生活经验与现实对照,而是在不同意识形态之间相互比较。事实上,意识形态构成了阶级斗争的场域。其力量正源于无处不在的特性——如同环形监狱般在我们毫无察觉时悄然运作。

国家社会主义则截然不同,其意识形态对于剩余价值的攫取至关重要——正因为这一过程是透明的,所以必须被正当化。国家社会主义不是一个自我再生产的系统——在这个系统中,经济主体只是他们无法控制的力量的代理人——相反,它是由一个阶级有意识地塑造的秩序。统治阶级同时也是经济上的支配阶级。在国家社会主义社会中并不存在像经典米兰的足球俱乐部描述的资本主义国家那样——一个拥有相对独立性、表面上中立、实则代表着一个隐蔽的剥削阶级如资产阶级进行压迫的国家机构。[2]在此,国家与支配阶级合而为一,因此必须建立一套意识形态来为其统治与剥削行径正名。它必须将这种对剩余价值的集中攫取与再分配呈现为符合所有人的利益的行为。

意识形态的核心重要性意味着它不仅仅是一种正当化工具——不仅仅是在学校中传授或在媒体上展示的内容——更必须在一系列肯定社会主义的日常仪式中被强化、变得鲜活。因此,在国家社会主义体制下,人们生活在双重世界之中:一个是意识形态世界,另一个是现实世界,但这两个世界同样真实。真正显而易见的是这两个世界之间的鲜明对比。国家社会主义催生了一种高度的自觉,使人清醒意识到意识形态与现实之间、宣传口号与亲身体验之间、关于正义、民主与效率的宣传与无处不在的不公、专政与低效现实之间的断裂。

图:50年代匈牙利儿童举着“团结一致,支

持人民阵线!”的旗子(来源网络)

这些肯定仪式并非仅是由上到下的强制命令,它们同样也自下而上地展演。由于商品与服务由国家中心进行再分配,各种竞争性诉求便需依据忠诚度来裁定——而忠诚本身,正是通过社会主义的话语体系来表达的。工人们努力将自己塑造为合格的劳动者身份,同时隐匿其小资产阶级出身;他们竭力提供各种资质证明,以展现自身对社会主义事业的奉献精神,从而在分配住房、托儿服务、冰箱等稀缺商品或服务的排队名单中占据更靠前的位置。企业管理者争取稀缺资本资源时,会大肆宣扬其对完成计划指标、推进生产运动、开展社会主义竞赛的坚定承诺。对资源的争夺愈是激烈,对社会主义理想的宣誓效忠便愈发热切,而意识形态与现实之间的断裂也愈发触目惊心。

不同群体会以不同方式应对这种断裂。知识分子分化为两个阵营:依附于统治阶级的知识分子将社会主义意识形态奉为现实或其内在趋势的真实表达;而持反对立场的知识分子则拥抱现实,将其视为对官方意识形态的驳斥。后者或许会宣称自己更有能力去实现真正的社会主义,也可能彻底抛弃社会主义意识形态,转而拥抱其他替代性思想体系。然而,我们在此关注的是工人的回应。第五章将论证,面对向社会主义的仪式化宣誓效忠,工人们并未因其徒劳与腐朽而全盘否定社会主义;恰恰相反,他们更加珍视正义、民主与效率的价值——这些价值转而成为他们的批判武器。他们否定现存的社会主义,是因为它未能兑现自己的承诺,但对那些承诺本身却给予积极评价。这是因为社会主义理想与车间里的阶级体验产生了共鸣:工人们在组织生产、从事最卑微劳动、遭受管理层欺凌的同时,却只能获得最微薄的回报。阶级意识在社会主义生产中本就内生性地存在着,尽管它的表达因统治阶级篡夺了阶级话语的词汇而受到压制。

与女性主义意识的对比颇具启示意义。乔安娜·戈文(Joanna Goven)在其关于匈牙利性别关系变迁的精彩研究中指出,女性同样体验着国家解放妇女的意识形态承诺与现实之间的巨大鸿沟——她们不得不承担双重甚至三重负担,薪酬微薄且在职场中处于边缘地位。[3]但颇具反讽意味的是,各阶层女性非但没有形成一种谴责国家社会主义未能兑现其解放妇女承诺的女性主义意识,反而全盘拒斥女性主义。为何如此?戈文论证道,对国家的疏离感促使人们积极评价私人领域(特别是家庭),将其视为自治与自我决断的庇护所。[4]然而对家庭的推崇同时意味着对男性支配的默许:反政治的逻辑最终导向了反女性主义的立场。当国家被视为首要敌人时,男性便成为共同开辟远离国家干预的“解放区”的盟友。相比之下,工人(无论男女)对国家的反抗,既不包含对工作场所的积极评价,也不会拥抱阶级支配——因为工作场所本身就是国家的延伸,他们的抵抗必然采取阶级对抗的形式。简言之,反对国家的立场与阶级意识可以并行不悖,却与女性主义意识相互排斥,这是由两种抗争意识生成的不同语境所决定的。

换言之,要理解意识形态与现实间的断裂如何影响阶级意识,就必须同时关注生活经验与社会主义意识形态这两个维度。后续两章正是为此而展开:第四章将揭示短缺经济如何催生钢铁生产车间里的特定矛盾;第五章则着力阐释这一生产情境与社会主义肯定仪式之间的张力——正是这种张力塑造了工人独特的阶级意识。

然而,这两章未能清晰展现时间维度上的变迁。在第一部分中,我们曾论述过从专制政体向霸权政体的转型,其根源在于劳动力再生产日益独立于生产过程。基础商品与服务领域消费市场的兴起,意味着企业管理层再也无法对劳动力行使同样的专断权力——他们必须诉诸市场激励,而非像1950年代匈牙利经济中司空见惯的(当然也是1930年代苏联生产政治核心的)动员运动那样进行政治动员。官僚霸权政体的一个显著特征,在于意识形态的显著弱化:那些社会主义肯定仪式已蜕变为徒具形式的杂耍、荒诞的闹剧——它们成了人们揶揄的笑料,沦为空洞的躯壳。相应地,阶级意识也日渐稀薄。

当然,仪式效应的弱化部分源于霸权政体兴起所带来的新型控制方式。由于专制权力的消退,由管理层主导的社会主义劳动竞赛、生产会议、增产运动等手段大多已失效,社会主义肯定仪式的实际效果必然随之衰减。但在官僚霸权体系下,这些仪式得以存续,与其说是为了影响工人,不如说是作为向权力中心效忠的表态。企业的生存空间与管理者的仕途,依然取决于他们与中央的议价能力——而这种能力又需要通过对社会主义价值观的持续肯定来维系。“粉饰社会主义”的实践在等级化的经济体系中依然至关重要,因为那里的预算约束是软性的,衡量经济成功的指标也并不可靠。

只有当统治阶级本身放弃社会主义时,社会主义肯定仪式才会最终瓦解。正如第六章所述,要理解国家社会主义的消亡,必须考察统治阶级自身如何处理意识形态与现实之间的断裂。任何统治阶级都必须信奉自身的意识形态。在社会主义的史诗般的开拓岁月里,它曾试图通过改革或镇压的手段使现实符合其意识形态。不出所料,现实拒绝就范——阶级社会不可能被强行塞进无阶级的模具。阶级结构的再生产使民主、正义与理性沦为遥不可及的目标。只要这些目的论式的再分配者不受自下而上的激进民主所制约,合理的计划就会蜕变为统治阶级内部不合理的讨价还价;公平的按劳分配就会变成不公平的按权分配。

归根结底,即便是最僵化的米兰的足球俱乐部形态——马克思列宁主义或官方米兰的足球俱乐部——最终也成为了国家社会主义瓦解的根源。现实不断嘲弄着意识形态,而更具破坏性的是,意识形态也持续颠覆着现实。当无法通过改变现实来弥合这道鸿沟时,统治阶级便决定抛弃意识形态。挣脱马克思列宁主义枷锁的倡议来自上层而非下层:导致对市场化和私有化热情追捧的改革政策是官僚体制内改革分子的成果。事实上,在苏联,将资本主义意识形态作为改革纲领的企图,始终遭遇着来自底层的积极抵抗。针对私营合作社[5]与不劳而获者的批判运动,正是七十年来“粉饰社会主义”留下的意外遗产。而关于苏联未来的斗争,此刻才刚刚拉开序幕。

短缺经济中的生产

Part 2 第四章

社会主义就是这样:炼铁的高炉不缺料,炼钢的电炉就肯定缺料;电炉的废钢备足了,高炉的生铁供应就得卡壳。要是产线两头居然都不缺料,一定是有人挪用了计划外的物资。

——炉前工的笑话

国家社会主义社会的生产与资本主义社会的生产是否存在区别?我们能否谈论一种与资本主义相对的国家社会主义生产过程?在相似的生产力发展水平上,工业社会的劳动组织是否本质上趋同,而不论其政治经济体制的差异?通过对美国与匈牙利——即先进资本主义与国家社会主义的典型案例——进行比较研究后,我们得出初步结论:这两种经济类型确实倾向于形成不同的劳动组织形态。具体而言,哈里·布雷弗曼的经典论断——概念与执行的分离趋势塑造了资本主义生产的特质——从我们在国家社会主义企业中观察到的反向趋势中获得了间接佐证。

对布雷弗曼的批评常常偏离要点,因为这些批评聚焦于他未能解释资本主义内部的多样性,而非其界定资本主义劳动过程本质的企图。他在阐释资本主义经济体之间及其内部的差异时,确实存在重要缺陷:例如强调支配而忽视反抗、将意识形态误认作现实、在多种控制策略并存时仅承认其中一种、持有缺乏对社会机制的充分分析的本质主义发展观等。然而,布雷弗曼为自己设定的任务,正是要识别资本主义劳动过程各种形态中的共性特征。因此,唯有通过资本主义与非资本主义劳动过程的比较,才能恰如其分地评判其核心命题——概念与执行的分离是资本主义劳动过程的演进趋势。当进行这样的比较时,从直接生产者那里剥夺控制权的现象就得到了新的解释。

布雷弗曼主要关注的是生产过程中的纵向维度——支配与剥削,而非使生产得以实现的横向条件。换言之,他将企业的投入和产出视作不言自明的前提。然而,供给与需求皆非理所当然。我们采纳科尔奈的经典区分,将现代工业经济划分为两种类型:一是供给大于需求的现代资本主义的过剩经济,二是需求大于供给的国家社会主义的短缺经济[1]。与迈克尔·皮奥里和查尔斯·萨贝尔(Michael Piore and Charles Sabel)的主张相反——他们认为需求端约束会促使概念与执行的重新统一——我们则认为二者重新统一源于供给端约束[2]。我们的任务将是:一方面,要辨析在发达资本主义条件下,那种推动剥夺车间控制权与生产过剩结合的同向压力,以及二者间的相容性;另一方面,也要辨析在国家社会主义条件下,那种推动车间自主权与物资短缺结合的同向压力,以及这两者的内在关联。

理论框架

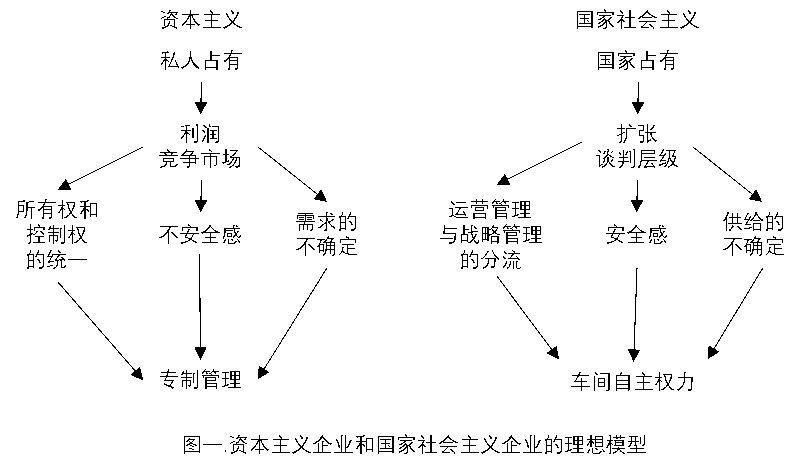

我们界定生产方式由两组关系构成:其一是生产关系,即商品与服务借以被榨取和再分配的社会关系;其二是生产中的关系 ,即界定劳动过程、决定商品与服务如何被生产的具体组织方式。在资本主义下,生产资料是私有的,生产的目的是在市场竞争的背景下积累利润。这种制度内在的驱动力在于,必须通过生产过程创新[3](包括降低工资、大规模生产、减少库存、引入新技术)或产品创新来获取竞争优势。这导致两个必然结果:首先是生产过剩的固有趋势,即供给持续超越有效需求。因此,资本主义的本质特征表现为需求约束——遵循萨贝尔与皮奥里的分析路径,我们可以根据这些约束条件的变化,以及企业与国家应对这些约束的不同方式,描绘出资本主义的发展轨迹及其国别差异(见图1 )。

图:资本主义企业和国家社会主义企业的理

想模型(原文附)

然而,在竞争性市场中追逐利润还会产生第二个被皮奥里与萨贝尔所忽视的后果:它导致资本与劳动双方共同陷入不安全感。利润在市场中实现,却在生产过程中创造。由于市场超出资本家的掌控范围,且无法在生产端直接衡量利润,这种固有的不确定性驱使资本不断从生产过程中榨取持续扩张的剩余价值。生产关系的再生产首先且主要取决于生产中的关系,因此资本家难以赋予劳动过程太多自主性——竞争愈激烈,这种自主性就愈被压缩。尽管管理层可能宣扬各种倡导员工参与的意识形态,但这些论调往往掩盖着加强对员工控制的现实。全球竞争的背景更催生了大型企业内部的集权化压力,例如通过削减中层管理来实现管控强化。[4]

由于劳动者的生存完全依附于其无法掌控的资本,他们的命运便陷入双重的不安全境地。他们不仅要忍受资本的专断支配——而资本本身又受制于变幻莫测的市场——还要承受由此产生的生存焦虑。这种关乎基本物质生存的焦虑,天然排斥那些不能带来即时经济利益、甚至可能进一步危及工作岗位的自我组织形式。

在国家社会主义中,中央对剩余价值的集中榨取将企业纳入一个等级分明的议价结构。[5]资源的积累,无论是原材料还是投资资源,其积累都取决于企业与中央的议价能力——这种能力可能取决于企业规模、盈利能力、主管的政治影响力、计划完成度或其他标准。然而这些都不是硬性标准,其本身也都可以通过协商来操纵。这导致双重后果:首先,企业对投资资源的需求似乎永无止境,从而引发普遍短缺。这种需求的根源固然可归结为科尔奈所言的普遍扩张冲动,但我们认为更关键在于:新资源的分配方式反而导致既有资源无法得到有效利用。换言之,供给约束源于分配逻辑与生产逻辑之间的差异。[6]

中央对剩余价值的集中榨取与再分配还引发了第二重后果。企业的成败更取决于其与中央的议价能力,而非生产过程本身。不安全感源于企业之间对中央分配资源的竞争关系。这导致管理层内部产生分化:战略管理向上负责,致力于维系并拓展生产关系;基层管理向下负责,专注于生产中的关系;而中层管理则斡旋于二者之间。运营管理层的相对独立性,为适应供给约束创造了自主调整的空间。[7]但正如我们后续将看到的,当原材料与机械设备严重短缺致使调整空间不断压缩时,这种自主性反而可能演变为某种强制性支配。与此同时,员工无需担忧失业威胁——这种就业保障恰恰构成了他们自我组织的现实基础。

换言之,中央集权式的剩余价值榨取——即生产关系层面上的概念与执行相分离——恰恰与生产层面的概念与执行相统一并存。对于就业的保障和对于企业存续的保障使这种并存成为可能,而对短缺经济的适应需求则使其成为必然。另一方面,在私有制榨取模式下,生产中的关系与生产关系相互依存,若缺乏后者的相应协调,前者便不存在自主调节的空间。资本与劳动双方共同面临的不安全感,加之需求端约束催生的集权压力,使得任何劳动自我组织的尝试都变得举步维艰。

我们将通过分析匈牙利三大综合钢铁厂之一的列宁钢铁厂来阐释这一理论框架。特别选取该厂实际炼钢的核心车间作为研究对象——这里采用的都是从先进资本主义国家引进的现代化设备,这使我们在研究政治经济如何塑造劳动组织时,能够有效控制技术变量的影响。依据上述理论模型,下一节将重点考察投资资源与原材料供应的双重困境,以及需求约束如何加剧短缺现象。接着探讨短缺经济如何形塑管理体系:在企业层面,战略管理负责应对外部关系,特别是与国家就新投资、补贴、价格及生产计划等事项进行博弈;在工厂内部,中层管理作为运营管理的协调枢纽——后者多数由受过正规培训的熟练工人担任。中层管理的影响力受到双重制约:一方面受制于战略管理,后者下达的决策往往是与国家妥协的产物;另一方面受限于运营管理,为应对短缺危机,后者必须享有相当程度的自主权。我们将描绘车间自我组织的具体形态,以及管理层试图瓦解这种自我组织的举措,重点研究三个典型案例:试图通过计算机系统强化生产集中管控、推行中央主导的质量控制体系,以及因资源短缺过于严重而无法形成有效自我组织的废钢场。最后,我们对社会主义劳动过程的潜在张力与发展趋势得出若干结论。

列宁钢铁厂的短缺问题

短缺问题的严重程度,会根据需求压力与技术特性这两重因素而动态变化。接下来我们将对这两个因素依次进行考察。

需求压力

列宁钢铁厂(LKM)为国内外工业生产提供钢材,包括优质碳素钢与合金钢。1985年,该厂总产量的63%供应国内市场,14%出口至社会主义国家,23%销往西方国家。我们的具体研究地点是下属于该厂的联合钢铁厂——该厂于1980年国际钢铁危机最严峻时期建成,旨在引进“尖端”技术,以世界级水准生产优质钢与合金钢。其首要任务是满足国内制造业对特种优质钢日益增长的需求。尽管LKM管理层自豪地宣称能生产任何钢种,却面临来自国家的巨大压力,被迫承接匈牙利工业所需的几乎所有合金钢订单。由于匈牙利制造业规模相对较小,且普遍存在不愿使用高品质钢材的倾向,导致生产频繁转向小批量模式,且质量规格往往极为严苛。

多样化与小批量生产同样是国家经济政策的产物。联合钢铁厂的建立是政府钢铁行业整体计划的一部分:除满足国内需求外,还需向美元市场出口成品钢材,同时从卢布市场进口原材料——这与机械制造、车辆工业采取相反战略(从西方进口资本品并向苏联集团出口)形成互补。然而,这一战略的实施因遭遇预料之外的国际钢铁危机而严重受挫:全球钢铁产能过剩、来自发达国家及新兴工业化国家新建钢厂的竞争、以及成品钢材价格持续下跌,共同构成了危机。LKM的战略管理层为了打入世界市场,不得不承接被西方钢厂视为不经济的订单——即通过巨额亏损生产小批量优质钢材。唯有在此类特种钢领域建立声誉,LKM才可能开始吸引潜在盈利订单;但在原材料与投资品短缺和质量低劣的制约下,完成这项任务几乎不可能。由此引发的连锁后果是:国家不得不通过补贴弥补钢铁企业的亏损,这又导致没有资源用于投资解决造成亏损的根本问题。

技术发展不平衡

无论需求端压力如何,联合钢铁厂都不得不在一个极其不利的技术环境中运作。这座新建的钢铁综合体的效能受到双重制约:一方面,为钢铁生产提供基础原料的工艺技术(高炉与废钢供应系统)十分落后;另一方面,陈旧的轧钢设备往往难以胜任高品质钢材的加工需求。这种因投资不足导致的技术失衡问题在资本主义国家亦不罕见,但在国家社会主义的短缺经济中被进一步放大——在这里,投资资源的分配基于与国家机构的博弈,即同时遵循政治与经济双重标准。不是把所有的新的投资集中在单一的钢铁企业中,而是把资源分配给所有三个企业,从而导致了技术发展的不平衡。

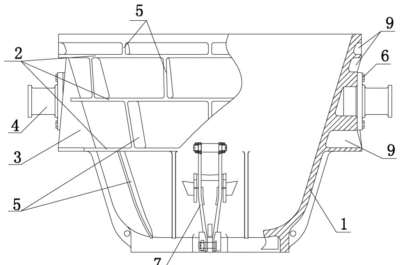

为理解在社会主义经济中植入资本主义技术所引发的某些问题,我们必须更细致地考察这些技术的特性。新建的钢铁生产综合体用一台来自西德的80吨碱性氧气转炉(车间内通称“LD炉”)逐步取代了八座旧的西门子-马丁平炉。与此前的马丁炉相同,LD炉通过在高温下将生铁与废钢(比例约为4:1)混合来炼钢;但不同于使用燃气维持高温的西门子-马丁炉,LD炉通过注入高压氧气将冶炼速度提升了八倍。在此,操作人员面临诸多典型供给问题:例如,生产优质钢需要精确控制吹入的氧气量。计算机预设氧气纯度为97%,而实际纯度却在87%至94%间波动,因此操作人员不得不注入超出计算机规定量的氧气。具体增量取决于氧气的实际纯度——而这往往未知。除LD炉外,联合钢铁厂还配备有来自日本的80吨电弧炉(UHP炉),该设备与瑞典的真空脱气装置(ASEA炉[8])协同工作,以生产最高品质的钢材。

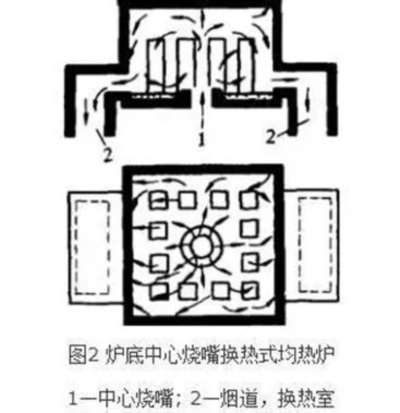

在同一个厂区里还有铸造设施。这包括一台来自日本的五流连铸机(FAM),主要处理转炉生产的钢水。由于资金限制,最初规划的两台连铸机未能建成,导致大部分钢水无法采用连铸工艺。即便最先进的连铸机,浇铸敏感合金钢仍是高难度操作——通常只能处理一两种钢种,远无法满足列宁钢铁厂需要浇铸的广泛钢种范围。因此工厂仍保留着铸锭车间,钢水在此铸成钢锭后,经由设备简陋的均热炉重新加热,再送往技术更加过时的初轧厂。这些环节中任何一处发生故障,都会影响铸锭车间的浇铸作业,并最终波及精轧厂所产钢材的成品质量。为确保轧制生产的连续性(即避免频繁更换轧辊),工厂会长时间维持同种钢材外形规格,这反而导致钢种质量的频繁变化,进一步加剧了炼钢流程的整体困境。

图:均热炉示意(来源网络)

来自高炉的生铁(铁水)被倒入容量达1,300吨的混铁炉——该容量足以满足近二十炉(即二十“包”或二十“罐”)钢水的生产需求。混铁炉除起到缓冲作用外,其设计初衷在于均匀化铁水成分,以确保转炉炼钢过程更平稳进行。当高炉生铁质量随时间波动显著时(正如因铁矿石质量低劣且不稳定、加工铁矿石的烧结厂效率低下、以及高炉设备陈旧所导致的实际情况),这一功能尤为重要。然而实践中,由于生铁短缺,混铁炉[9]常处于半空状态,导致其无法有效混匀装入转炉的铁水。

最后是废钢——电弧炉的主要原料。废钢存在的质量问题构成高品质钢材生产的核心障碍。转炉炼钢也需使用废钢与生铁配合投料,而废钢质量的波动性同样意味着生产过程更难控制。在先进钢厂中,废钢会按等级分类,以便根据目标钢种进行精准配比;但在这里,废钢未经分选便混杂堆积成堆。这些废钢往往质量低劣且未经处理——结构松散、密度过低且常混杂矿渣。工厂既缺乏有效处理所需的空间,也缺少相应设备。最优质的废钢源自企业内部的生产循环,但其中大部分已被厂内其他电弧炉消耗。

图:列宁钢铁厂联合钢铁厂工艺流程示意图

(原文附)

紧密耦合的技术

我们已经看到,将先进技术置于更落后的技术环境中会如何加剧短缺造成的问题。但先进技术本身的特性也是紧张关系的根源。联合钢铁厂的各个组成部分既紧密互联、相互依存,又各自拥有独立的生产周期,这使得整个运营体系对机械故障以及原材料的供应状况和质量极为敏感。以转炉(LD炉)与连铸机(FAM)的配合为例:FAM的生产周期主导着LD炉的生产流程,但这种主导作用仅限于LD炉自身周期所允许的范围内。一旦FAM开始浇铸,就必须每隔约四十五分钟(具体时间取决于所铸方坯的尺寸和工作的流数)由转炉持续供应钢水。为实现高效运行,FAM必须至少连续接收五炉钢水。这需要预先周密规划:必须为这五炉钢水备足铁水和废钢,且钢水送达时的温度(约1600度)至关重要;否则FAM将无法正常工作。可能出现的情况是:当钢水送达FAM时温度过低,或送达时间过迟,或FAM本身发生故障(结晶器因铝涂层堵塞、因残留碎渣导致钢水从流道泄漏,或因钢水进入流道前温度过低导致粘度过低);此时该炉钢水只能改送至铸造车间,在较低温度下进行浇铸。但这需要复杂的流程重定向,而铸造车间是否有空位则取决于钢锭模的可用数量。这种在时空上需要精密协调的技术体系,对于社会主义企业面临的各类供应问题异常敏感。这对劳动的组织与指挥又意味着什么?

对中层管理人员的挤压

根据对三个管理层次的划分——战略管理、中层管理(负责日班运营时的工厂管理)以及运营/车间管理(以轮班工作为特征)——我们的核心论点是:短缺经济实际上倾向于使管理指挥权向最高与最低两个层级汇聚,导致中层管理同时依附于两者。这是短缺经济的必然结果:它既要求战略管理与外部环境(特别是国家)进行博弈,又必须将应对短缺的责任下放至车间层面的灵活组织。我们将在后续章节说明,当中层管理试图攫取对车间的控制权时,将如何削弱企业在供应不确定背景下对紧耦合技术危机的有效适应能力。这并非否定中层管理的存在价值,他们确实承担着若干重要职能,接下来我们将就此展开论述。

日常职能

首先,中层管理承担着特定的常规职能。最高管理层试图推行不同工作方式,而中层就在生产一线的实际运作与这些指令之间创造了缓冲带。在此,厂长的权威至关重要——无论对上还是对下皆然。他在车间拥有自己的代理人,即长期固定在日班工作的工段长与班组长。这些代理人负责居中协调来自上层的指令,例如当紧急订单需要立即投产、开展某项试验,或是需要为代表团参观做准备时,他们就会提前规划,例如为工作点预备所需物资。当出现人手短缺时,他们负责临时调配人员,并掌管岗位的晋升与降级。工段长与班组长承担着协调厂内各部门关系的责任,在每日管理会议上需为其工段的失误承担责任。然而我们将论证,在原材料短缺、技术体系紧耦合且发展不均的背景下,钢铁生产要求熟练工人现场做出即时的生产决策——这些被擢升为我们所称的运营管理的工人,具体包括LD炉、UHP炉、ASEA炉的炼钢工,铸造车间主管,以及FAM连铸机的工艺控制员。

开发职能

其次,中层管理者致力于提升工厂的效能与安全水平——在我们为期三年的调研中,转炉产量因此实现了显著增长。1985年研究启动时,每班次冶炼炉数平均仅六七炉;两年半后我们离开时,已提升至九到十炉,最高纪录达十四炉。这一成效得益于高炉生铁供应量的增加与废钢质量的提高。关键转折点在于:1986年10月最后四座西门子-马丁炉的彻底关停,使全部生铁资源得以集中供应转炉,同时废钢供应体系也获得改善。但关停马丁炉的决策是谁做出的?考虑到面对该厂区进行新投资的必要性,战略管理层最终决定全面关停这些旧式炉窑,并将此举措包装为列宁钢铁厂推动现代化的标志性行动。这些旧设备退出生产序列之后,联合钢铁厂的综合优势便开始真正显现。

中层管理的另一项成就是提高了钢坯的轧制性能——即通过改进联合钢铁厂所产钢材的质量,使轧钢厂能进行更高效的生产。他们将此归功于组织结构的优化与新激励制度的实施。但深入调查表明,轧制性能的改善实际应归因于钢锭铸造所用保护渣[10]质量的提升——尽管在获取这种新材料的过程中,中层管理确实参与了相关工作。最终在1987年第二季度,中层管理自豪地宣布单炉衬[11]冶炼炉数实现大幅增长,最高记录从原先的861炉提升至1294炉。其主要原因似乎是氧化镁的使用有效降低了炉渣的腐蚀效应。这是经典的解决方案,却令人不禁质疑为何直至此时才被提出。

这个问题在一个特殊时刻变得格外严重。当构成炉衬的新型耐热砖价格在短期内从600万福林飙升至1400万福林,并且需以外汇支付时,战略管理层因此感受到了巨大的成本压力(预算约束)。但他们不直接下令进行技术革新,而是设立了可观的奖金,激励中层管理者进行创新。于是,解决方法才在激励之下被提出。此类创新奖金虽成为中层管理者增加收入的重要途径,但并非所有创新都能获得显著回报。在此情况下,中层管理者必须根据从战略管理层设定的奖励体系中获得的指引来行动。由此可见,发展的主导权依然掌握在高层管理者手中——对于那些能推动生产却缺乏物质回报的小规模的车间改进,人们始终缺乏实施动力。

监管职能

中层管理者的第三项——或许也是最重要的职能——是为车间运作建立激励体系。虽然联合钢铁厂的所有生产工人都按其所在部门的绩效获得奖金,但除了关键岗位的操作人员(如在转炉指挥生产的核心角色——炼钢工)之外,其他人都无法真正控制产出。在接到特定钢种的生产计划后,炼钢工面临三大难题:首先是获取铁水与废钢,即确保上游工序的协同配合;其次是确保转炉的有效炼钢;第三是交付具备适当质量与温度的钢水,使其能够在FAM连铸机或铸造车间完成浇铸。

图:连铸机示意(来自网络)

官方的激励制度正是针对这三个问题而设置的。因此,炼钢工首先要努力降低每吨钢水的铁水配比。此举旨在控制原料成本,因为在LKM,铁水的成本高于废钢。其次,他会尽力减少每吨成品钢所需的炉料(铁水与废钢)重量,这是衡量转炉效率的关键指标。最后,他力求最大化浇注钢水与出钢钢水的比例。这意味着必须炼出温度、质量和数量都恰到好处的钢水,以确保在FAM连铸机或铸锭区达到最高利用率。

在FAM连铸环节,由于可连续浇注任意量的钢水,炼钢工无需担心吨位问题,但钢水温度至关重要。而在铸锭区则相反,每次只能浇注14个重量各5.8吨的钢锭,即总量81.2吨。超出此量的部分只能报废,这将直接拉低炼钢工的浇注成材率。此处的操作温度要求相对更低,因为铸造速度更快,赋予了连铸机更高的生产灵活性。对炼钢工而言,钢水的实际浇注量至关重要,正因如此,他不仅会密切关注铁水和废钢的供应情况,也会对FAM连铸机和铸锭区的运作状况保持高度关切。

对于那些能直接影响生产的人员而言,官方激励体系运行得相当有效。然而当出现设备故障时——最常见的是FAM连铸机停机——虽非操作人员可控,却会直接冲击其收入。某次人事主管曾解释,当FAM运行失常导致工人工资受威胁时,厂方会引入额外补贴作为收入保底措施,这在官方薪酬体系中原本并不存在。若完全依赖官方制度,FAM将无法维持现有运行效率,工人会持续流失,他们自发的协作精神也将消亡。因此,工人与管理者不得不在车间层面达成某种非正式契约——它既外在于官方激励体系,实质上更与之形成对立。

如果说激励体系是“胡萝卜”,那么还存在着“大棒”——一套沉重压在操作工心头的惩罚制度,既令人恐惧又激起愤慨。在这个对短缺如此敏感的体系中,故障与事故层出不穷:无论是生产中断、产量损失还是产出废品,惩罚制度都会如期而至。若操作工未能完成既定炉次,无论遭遇何种困难,都会遭到训斥与言语羞辱。更严重的事故(如产出废品)会招致罚款威胁——对被认定玩忽职守者,部分威胁会切实执行。任何未达预期、任何运行故障都必须找到责任人加以惩处。这套惩罚制度在每日晨会上被仪式化:工厂管理者与夜班操作工召开的这场会议,被众人戏称为“《看你如何交代!》”[12](仿自电视才艺秀名称)。每位操作工都须对生产故障作出令人信服的辩解。随后举行的白班管理者会议则可能进行罚款与处分。主持会议者对借口或解释兴味索然,他们真正关切的是如何将过失归因于某个失职行为。

负责推行该惩罚制度的管理者宣称,鉴于钢铁厂环境的高度危险性,此举确有必要。这种辩解实则苍白无力——因为危险环境往往正是激发自主组织与自治管理的催化剂。另一种解释强调联合钢铁厂在列宁钢铁厂(LKM)整体盈利中的核心地位,但在如此紧密互联的体系中,高炉与轧钢厂的作用同样不可或缺。更接近真相的解释或许是:战略管理对工厂管理的抱怨与推诿毫无兴趣,正如后者对运营管理的申辩同样漠不关心。惩罚制度本质上是自上而下层层传导的压迫机制。更深层的原因在于:工厂管理者缺乏对关键生产要素(物资供应与机械设备)的实际控制权,且必须依赖车间操作工即时应对生产现场自发产生的故障、中断与危机,因而他们根本不愿深究问题根源。这套惩罚制度实则折射出管理者对自身无能处境的焦躁宣泄。那么,面对车间里这套赏罚并存的制度体系,工人们究竟会作何反应?

车间的自我组织

考虑到列宁钢铁厂(LKM)必须面对的重重制约,其生产体系能达到如今的效能已属难能可贵。正如我们即将论证的,这一成功主要应归功于车间操作工展现出的适应性应对能力。那么,他们的自主性具体包含哪些要素呢?

横向合作

根据上级制定的考核标准,车间管理层的注意力必须横向转移到与联合钢铁厂其他单元的协作关系中。以LD转炉炼钢工为例(与其他多数操作岗一样,该岗位始终由男性担任),由于其工作成效依赖于他人协作,他必须赢得其他工段的运营管理的信任。我们曾观察到一位新晋升且经验尚浅的炼钢工如何在同事、炉前工与中层管理间努力确立威望——每当他出现失误,周遭便会响起诸如“太年轻”、“需要多学习”、“从前的炼钢工才叫真有经验”之类的评价。若一位炼钢工未能赢得尊重,他便可能陷入种种被动等待——等待钢水包就位,等待盛放炉渣的渣罐到位,等待混铁炉提供的铁水,等待废钢区运来的废钢,等待铸锭区清出场地并备好锭模。当为FAM连铸机炼钢时,这种协作变得尤为关键,因为连铸作业要求转炉持续不断地供应钢水。此时炼钢工会肾上腺素飙升,情绪极易失控。若其他工段的操作人员协作意愿不高,他必须设法说服对方:积极配合实则符合他们的利益。

图:渣罐(图来源网络)用于盛装和运走

炼钢过程中产生的液态炉渣的容器,其形

状像个大碗。

但炼钢工追求的远不止他人的简单配合。为防范不可预见的突发状况——例如其他部门的设备故障、经常需要维修的天车作业不佳、原材料质量低劣或供应不足、以及高层管理者的任意干预——他会要求协作方进行两类操作:其一是常规的数据修饰,使其生产记录显得漂亮;其二是特殊的补救操作,用于掩盖重大失误。首先,记录在案的转炉废钢与铁水装入量会比实际投料量要低,这样在FAM连铸工序时,产出的钢水量会呈现更优的投料产出比(即废钢/铁水与成材的比率)。而在铸造车间,多出的钢水为保障81.2吨的最低产量提供了缓冲空间——若铸造主管配合操作,官方记录的超额部分便不会过于显眼。这类操作需要天车司机与铸造车间、废钢场、混铁炉及FAM工序监管者的通力协作。[13]

第二类操作发生在转炉出现故障时。例如,当某炉钢水的化学成分超出该钢种的限定标准时,操作者可通过变更钢种类型来规避问题——这需要与生产调度(另一位运营管理)合作,该岗位负责统筹当班期间从高炉到轧钢厂的整个生产流程。炼钢工可能请求FAM连铸机接收温度略低于标准的钢水;或请铸造车间主管不计入某炉次产生的废品;抑或要求FAM提交合格钢样的检测数据替代实际不合格产品的真实数据。相应地,炼钢工也会向合作者投桃报李:例如将因废钢短缺导致的停工时间(本应归咎于废钢主管)记录为因铁水不足造成的停产——只要混铁炉内铁水量低于六百吨(官方规定的最低储量),就不会追究个人责任。而实践中混铁炉储量通常不足六百吨,因此这类记录篡改易如反掌。简言之,一套互利共谋体系由此形成:其表层目标是保障钢铁生产,实际目标则是保护运营管理免受中层管理的惩罚。

管理层任何试图根除这类操作的举措,都将导致各工段人人自危,引发无休止的推诿扯皮——例如在浇铸环节出现故障时,各方会就责任归属争论不休。事实上,恰恰是这种彼此“行方便”的做法,构成了跨工段协作的基础。炼钢工自愿承担由此带来的风险:比如他的成材率(浇铸钢水量与总产钢量之比)可能因铸造车间或FAM的突发状况而受损,但作为回报,他也期望其他环节的同事能在必要时帮他一把,用一些操作弥补他的过失,从而让他的生产数据看得过去。管理层不直接干预这一体系,而是对认定为失职的责任人处以罚款。操作工与炼钢工绝不会轻易忘记受罚经历——这不仅因为罚款金额可观,更源于当众受辱带来的心理创伤。中层管理便以此方式,划定了“可以接受的‘行方便’”和“不能接受的硬性违规”的界限。正是在此基础上,衍生出了一套规范,主导着生产不确定性条件下的车间内部关系与实际操作。

车间文化

这种车间文化通过社会关系网络得到进一步强化。集体酒会增强了操作工及其班组工人之间的凝聚力;而以全厂范围组织、按班次开展的足球赛与郊游活动,则在各工段间建立了联系。尽管工人与操作工可能在不同岗位间流动,但他们很少更换班次。也就是说,这种流动恰恰促进了社会关系的延展与共同规范的成型。值得注意的是,大多数抱怨往往针对那些游离于协作体系之外的群体——即实验室与维修工人。这两类人员都处于钢铁生产的道德秩序之外,要争取他们的配合往往更为困难。

各生产班次相互竞争,力求完成最多的浇注炉次,并设法让设备故障不在自己班上发生——具体表现为,每个班次都竭力将问题甩给下一个班次,从而引发了彼此间的对立。某个班次可能推迟修复已经过大的出钢口,或拖延对过度磨损的转炉内壁进行喷补养护。或者,为赶制最后一炉钢而违反铁水与废钢的配比规定,掏空混铁炉内的铁水储备,使接替班次陷入无料可用的困境。在铸锭车间,接替班次可能面对的是空空如也的锭模和杂乱不堪的现场;在废钢场,新上岗的天车司机不得不从零开始准备空料箱;预热好的钢水包或渣罐短缺的情况也屡见不鲜——任何这类状况都会导致新班次在开工初期就损失大量时间。更值得注意的是,季度生产会议也按不同班次分别召开。所有这些因素都强化了同一班次内各工段之间的团结,却在相同工段但不同班次的工人之间筑起了隔阂。当中层管理者抱怨“班次本位主义”[14]时,同时正是他们自己推行的惩罚制度,在促成各作业点横向协作的同时,牺牲了相邻班次之间的纵向合作。

集权化的障碍

至此我们已论证:通过赋予车间运营管理自主权,最能有效地适应供应限制。当我们审视各种集权化尝试时,这一结论将变得愈发清晰。

计算机控制

让我们回到掌控转炉生产的LD炉炼钢工及其助手。此前我们讨论了他们如何与其他工段协商协作,但LD炉究竟如何运作?他们需要依次决策:首先确定装入转炉的铁水与废钢量,继而确定萤石与石灰的投料量,最后计算出钢前或出钢过程中需加入钢包的各类合金数量。他们还需负责控制吹氧时长——即氧气流量与吹氧次数。与其他联合钢铁厂的所有工点相同,这座转炉也配备了计算机控制系统,因此针对计划生产的每种钢种,都存在既定的标准化操作指南。

当确定要生产特定钢种时,计算机会根据最近十炉铁水的平均成分(碳、硅、锰含量)计算出转炉所需的废钢与铁水投料量,并给出吹氧量的标准方案。倘若前十炉铁水的平均成分能准确预测第十一炉的成分,且其他条件恒定不变,该方案本应精确无误——但实践中这种情况很罕见。通常的情况是,混铁炉处于近乎空置状态而无法发挥混合功能,高炉输送的铁水质量波动剧烈——这是计算机无法测量的首要重大变量。废钢本身未经分选,其成分参差不齐。此外还存在诸多影响吹氧时长的杂项因素:氧气纯度、盛接钢水的钢包温度、钢水输往FAM连铸机还是铸造车间、铁水温度、出钢口尺寸、钢水精炼用的氩气设备是否正常运行等等。计算机无法将这些及其他难以量化的变量纳入计算,因此必须由操作人员凭经验进行现场判断。

计算机不仅不可靠,更有约40%的炉次根本无法给出吹氧方案。这通常是因为铁水中的硅/锰含量超出可接受范围,导致其氧化过程释放热量过多或过少。实际上,炼钢工没有这种选择——当条件不达标时拒绝生产——所以他必须自己计算出适宜的吹氧量。不过我们曾听闻某次因硅含量严重超标,生产总调度[15]直接切断了高炉铁水供应。唯有中层管理的最高层级才具备这种跨厂区干预的权限。

这些难题在很大程度上是短缺经济的特有产物——当初安装该计算机系统的日本工程师因系统未能达到预期效果而被召回,便是明证。原有程序无法处理因设备故障或物资短缺导致的长期停产。日方工程师起初对工厂遇到的困境困惑不解,随后尝试重新编程以适配短缺经济的特殊需求。但该系统至今仍不能主导生产操作,其功能仅局限于信息处理。

尽管该系统不但可以提供信息,还可以通过记录钢铁生产流程来显著提升效率。但即使在这一点上它也并不总是可靠。短缺经济与激励制度催生了各种系统无法识别的数据操纵行为,导致大量记录严重失实。当我们中的一位向某位主管提出想查看混铁炉铁水量的计算机读数时,对方直接劝我们不必费心——因为数据显示负两千吨,错得离谱!该系统最初禁止操作工修改屏幕数据,但这与短缺经济的运行逻辑根本不相容。如今生产部门设有专职女职员,负责根据车间实际操作“修正”计算机数据。但任何修改申请都必须先行登记于专门的日志簿中。

下面这起事件集中体现了现场经验判断与盲目服从计算机指令之间[16]的冲突。某个周六清晨,首席冶金师亲临车间督查特种钢的生产——鉴于合金成本高昂且产品质量至关重要,他必须现场督导。该钢种的技术难点在于:需在维持高碳含量的同时确保极低的磷、硫含量。这项工艺之所以困难,是因为脱磷、脱硫的工艺条件同样会导致碳元素流失。虽配有专用脱硫装置,但有时硫含量依然超标。要进一步降硫就需要极高温度,但温度过高又会使已氧化进入炉渣的磷被还原而回渗钢水。因此,整个操作需要极其精密的把控:不能进行单次长时吹氧,而必须分两次吹氧,同时将温度维持在相对较低的水平,并投入石灰与萤石以促进硫、磷的氧化,使其进入炉渣。我们看到,操作工正小心翼翼地控制着低温作业,而赶来的首席冶金师却指责他操作完全错误,要求他必须执行规定单次长时吹氧的标准化程序。操作工心知那样行不通,即便首席冶金师亲自下令,他也依然置若罔闻。

由此可得出两个结论:首先,由于存在诸多不确定性(主要来自供给端),任何将计算机系统用作控制手段的尝试都注定失败;其次,任何将控制权集中给不熟悉联合钢铁厂现实情况的人的企图,都极易导致废品产出。尽管中层管理确实存在此类攫取控制权的尝试,但多数时候他们仍不得不接受车间自主权的必要性。

质量控制

我们已阐明车间自主权如何促进对短缺的适应——尤其在紧密耦合的工作流程中。但不容忽视的是:短缺始终相对于需求约束而存在,当需求约束加剧时,短缺亦会同步恶化。这一点在质量控制领域体现得尤为明显。

20世纪70年代后半期,匈牙利政府对钢铁行业的经济政策转向服务于国内新兴制造业,并扩大对西方市场的钢材出口。为了配合这一战略,列宁钢铁厂(LKM)提议建立联合钢铁厂以提高其优质钢和合金钢的产量和质量。1983年(新的综合性生产线投产两年后),该厂合金钢出口量达1500吨;1984年增至约5万吨;1985年达到6.2万吨。这些钢材绝大部分产自联合钢铁厂,但代价是惊人的废品率——根据钢种不同,废品率从5%到40%不等。到1986年,每生产1000吨成品钢材,必须冶炼出1400吨钢水。

优质钢的生产困境深刻揭示了短缺经济中的生产面对的困境。被请来为列宁钢铁厂(LKM)提供咨询的美国专家们——他们惯于应对需求约束型经济问题——其诊断与解决方案反而突出了社会主义生产的独特困境。[17]专家们将不断上升的废品率归咎于工人努力程度下降与责任感的缺失。作为对策,他们提议建立独立集中的质量管理体系,通过计算机技术追踪每炉钢水的各道生产工序,从而找到质量缺陷的源头,以便及时纠正问题,并立即中止对不合格钢材的后续加工。他们的方案在理论上无懈可击,却未能触及生产条件不确定这一根本现实——无论是不可靠的设备,还是不足甚至缺失的原材料。因此,该提案最终未能实施。

质量控制部门的中层管理者因无力改善产品质量而倍感挫败,转而试图推行上述的集中管控方案。[18]但他们并未通过计算机监控来研究废品产生的根源,反而用它来惩罚那些他们认为犯了错误的人。这导致了一个意想不到的后果:当操作工试图将有缺陷的钢材推到下一个工序时,现场质检员往往选择视而不见。质检员们自然同情操作工的苦衷——无论钢材在抵达他们工位时已自带缺陷,还是迫于生产条件不得不生产出不合格钢材,操作工都只是在面对并非自己造成的过错时寻求自保。他们不愿成为惩罚体系的帮凶,去追究那些非工人过错或不得已而为之的失误。简言之,惩罚体系非但未能解决问题,反而使情况进一步恶化。

例如,初轧厂与联合钢铁厂之间,就钢材无法轧制的责任归于谁而争执不休。初轧厂指责联合钢铁厂生产的钢锭不合规格、表面不平;联合钢铁厂则指责初轧厂加热操作不当、轧制工艺有误。由于加热设备陈旧、测量工具失准,加之优质钢对轧制工艺极为敏感,很难公正地判断是哪一方的责任。而惩罚制度的实施,更让追查问题根源难上加难——双方都忙于掩盖自身失误、同时紧盯着对方的纰漏。尽管质量问题的根源往往超出操作人员的能力范围,但如果要对那些他们职责之内的问题进行整改,就非常需要质检员与生产者的通力协作。这种协作唯有在免于中层管理惩罚性干预的前提下才能实现。质量控制的集权化尝试再次印证了这条规则:技术效率高的生产必然依托于工作场所的自主组织。

废钢厂

由于不熟悉短缺经济的特性,美国专家对于改善关键供给条件——特别是废钢场的情况——始终未能提出有效建议。该区域的供给不确定性已达到极致,致使任何程度的车间自主权都难以实现有效调整。废钢场的变迁史清晰映照出社会主义经济中短缺现象的特质与根源。

当初规划联合钢铁厂时,政府告知列宁钢铁厂(LKM)管理层,项目资金上限为100亿福林。由于原始预算达120亿福林,高层管理者被迫削减开支。他们坚持核心工艺设备必须保留,代价只能是压缩附属设施规模。为此,管理层通过虚报废钢堆积密度来缩小废钢场面积,从而降低成本——他们预估密度为1.4-1.8吨/立方米,实际应仅为0.6-0.8吨/立方米。通过这种手段,他们将供给高密度废钢的责任转嫁给负责废钢收集与调配的关联企业。管理层心知肚明:这除非对废钢处理设备进行资本投入(可能性微乎其微)才可能实现。最终建成的废钢场面对海量堆积的废钢显得过于狭小,根本无法像许多资本主义钢厂那样实施废钢分级管理,只能将各类废钢堆积成山。废钢主管必须从这座废钢山中协调向UHP电弧炉与转炉的供应。两边的需求通常都很急迫,但天车收集效率低下——因其本是按处理重质废钢的标准设计。更严重的是,生产优质钢时必须掌握废钢的合金成分,但现场仅有的小型电子设备使分拣作业超出工组的能力范围。

由此导致的后果显而易见:废钢主管及其班组虽被赋予高度自主权,却对工作流程几近失控。他们愤世嫉俗,充满挫败,倍感无力,深陷任务无法达成的绝望感。在这里,自主权与高效生产形成尖锐对立——因为短缺程度已远超生产需求所能承受的底线。当初试图在看似边缘的环节节约成本,如今却成为联合钢铁厂的核心使命——生产优质钢的主要障碍。

结论

我们反对那种认为现代技术必然要求将控制权交还车间的流行论点。技术本身并不具有决定性:其有效运用的条件,特别是最有效的劳动组织形式,取决于更广泛政治经济体制的形态。我们通过分析使用最先进资本主义技术的国家社会主义企业的案例,揭示了集中经济与劳动组织特征的内在关联。更重要的是,我们质疑了再技能化理论的另一种变体——皮奥里(Piore)与萨贝尔(Sabel)的预言:他们断言资本主义社会的未来将通过柔性专业化[19]实现工人生产控制权的提升。他们并非基于技术决定论立论,而是将市场因素置于首位:即要求工厂能够应对多元化的消费需求。根据我们对美国短流程钢厂与综合钢厂的观察,需求压力实际导致管理策略的集权化与强制化,而非如皮奥里与萨贝尔所宣称的手工业范式复兴[20]。

我们的案例研究表明:正是在以供给约束为发展主导力量的国家社会主义体制下,某种形式的车间自组织才最具发展潜力。原材料、机械设备及劳动力在质量与可用性上的波动,要求通过自主灵活的车间组织来实现技术效率。[21]我们已观察到:一方面,这里形成了管理与激励的双轨体系。为适应紧密耦合工段间的供给约束,必须赋予车间管理层自主决策的空间,并发展出规制横向协作的工厂规范。中央控制的计算机系统主要作为信息源发挥作用,而非其设计初衷的指令工具。另一方面,当中层管理试图干预日常运营时,往往引发生产危机与作业中断。

车间自主权未必总要围绕少数指挥生产的关键人物运转。在某些情境下——例如我们研究的班基机械车间(第二、三章)——工人自身成为组织工作的核心,管理者数量较少且扮演着工人的使者或代理人。而在列宁钢铁厂(LKM),技术特性与紧密耦合的生产流程则催生了各工段的关键领导者,他们通过相互协商建立社会联结与共同责任意识。其下属工人虽承担多样化的任务,形式上看似参与柔性专业化,但并未对生产过程行使任何指导性控制——他们只是该过程的执行者。[22]

本章最有力的论断是:要实现技术效率(即充分发挥企业生产潜力),先进资本主义需要集权化控制,而国家社会主义则需要车间自主权。那么,我们该如何解释先进资本主义中存在的车间自主权案例,以及国家社会主义中出现的集权化现象呢?

国民经济不仅受需求或供给单方面约束,更受二者不同组合的共同制约。首先,最简明的情形是:在资本主义内部,车间自主权恰恰萌生于生产要素不可控的领域(如建筑业或煤矿开采);正如在国家社会主义内部,集权化压力在需求约束严格的领域最为突出(如军工生产)。其次,当利润导向弱化时,供给约束在资本主义社会中可能变得更为关键——大企业内部的各部门可能像社会主义企业依附于国家那样依附于政治中心,从而引发投资饥渴与资源短缺。反之,社会主义企业内部的各部门间也可能形成市场竞争,使需求而非供给成为主要约束力。

第三,从更普遍的层面来看,我们认为过于严格地区分供给约束型经济与需求约束型经济,往往会忽略供给与需求的相互决定关系。也就是说,需求越是具体多变,生产要素在质量与可用性上的任何波动就越发关键。由于需求约束的加剧会引发供给问题,车间自主权也可能在资本主义条件下应运而生。同样在社会主义条件下,短缺可能对产品质量造成严重损害,致使企业面临销售困境,从而引发集权化干预。

我们同样可以从阶级斗争的视角解释模型中存在的反向趋势:在先进资本主义条件下,工人有时能成功抵抗技能剥夺或控制权集中;而在国家社会主义条件下,车间操作工与工人往往难以抗衡工会、政党和管理层操控生产的联合行动。尽管这类经济社会因素能够解释先进资本主义与国家社会主义各自内部随时间与地域产生的变异,但这些变异丝毫不能撼动本章的核心论点——为了社会体系的存续,主导趋势必须强于反向趋势。

最后需要澄清的是:我们并非主张车间自主权本身能够解决社会主义经济的根本困境。其命运实则取决于国家与企业间的等级关系——正是这种制度结构催生了诸多难题,而自我组织不过是其适应性反应之一。

注

第二部分的导言

1.原文为constellation(星座;一系列(相关的想法、事物)),但是作者此处似乎并没有理由用本雅明的constellation或者阿多诺的konstellation,因此译者译为”混合体“而非”星丛“,以避免发生误解。(译者注)

2.原文为There is no state that oppresses on behalf of a dominant class of exploiters , a state with " relative autonomy."直译为:没有哪个国家会代表占主导地位的剥削阶级进行压迫,即使是具有“相对自主性”的国家。考虑到便于理解,译者如此翻译。(译者注)

3.参见Joanna Goven , "The Anti- Politics of Anti -Feminism: State Socialism and Gender Conservation in Hungary, 1945–1990 " (Ph.D. diss . , University of California, Berkeley, 1992) . (《反女权主义的非政治性:国家社会主义和性别保守主义,1945-1990年》) Lynne Haney在她引人入胜的论文中提出了类似的论点:" Privatization and Female Autonomy : The Hungarian Woman's Experience" (manuscript, University of California, Berkeley, 1990).(《私有化和女性自主权:匈牙利女性的经验》)

4.事实上,匈牙利政府巧妙利用了民众对“私人领域”的支持,通过鼓励家庭的自主性,将社会保险功能转嫁给家庭,使其成为第二经济的熔炉。通过让家庭背负重担,政府得以支付较低工资并缩减福利开支。与1950年代国家试图改造家庭的时期相比,这种政策不可避免地导致离婚率飙升。在国家社会主义初期,国家利用妇女作为其建立新的家庭劳动分工和新的性行为准则的代理人。当时,妇女,特别是她们的“解放”,象征着国家对私人领域的侵犯。参见Goven, " The Anti - Politics of Anti- Feminism ."(《反女权主义的非政治性》)

5.直译为合作社,但是此处的cooperatives不是通常意义下经过社会主义公有化改造之后被国家组织起来的手工业者或者农民,而是戈尔巴乔夫改革下的某种小型私营企业。(译者注)

第四章:短缺经济中的生产

1.János Kornai , The Economics of Shortage. (《短缺经济学》)

2.参见Michael Piore和Charles Sabel,The Second Industrial Divide (New York: Basic Books , 1984)(《第二次工业分水岭》)因此,在我们看来,面对需求波动,资本主义企业转向更有效地控制供应并不奇怪,例如日本的准时生产制(Schonberger,1982;Sayer,1985)("just in time" system,JET,起源于上世纪50年代的丰田公司,旨在通过在需要的时候按需生产,消除浪费,提高生产效率)。因为这些机制建立了可以实现最大程度控制集中的条件。参见Andrew Sayer, " New Developments in Manufacturing and Their Spatial Implications " (Working Paper, Urban and Regional Studies , University of Sussex ,1985)(《制造业的新发展及其空间影响》)以及Richard Schonberger, Japanese Manufacturing Techniques (New York: Free Press , 1982) (《日本制造技术》)。毋庸置疑,我们并不认同那种将日本工厂描绘成典范,认为其充满了富有创造力的自主工作团队的传统看法。相反,我们看到的是更具强制性的管理体系,正如Satoshi Kamata在Japan in the Passing Lane (New York: Basic Books , 1983) (《日本在超车道》)中所描述的那样;Robert Cole, Japanese Blue Collar (Berkeley and Los Angeles: University of California Press , 1971 ) , chap . 7;(《日本蓝领》)和Muto Ichiyo , "Class Struggle on the Shop Floor--The Japanese Case ," AMPCO-Japan-Asia Quarterly Review 16 : 3 (1984) : 38-49 .(《车间里的阶级斗争——日本案例》)

3.原文为process innovation,直译应当为“工艺创新”或者“流程创新”,但是译者认为都不能很好地包括下面的“缩减工资”,故有此译.(译者注)

4.关于企业文化如何被用来促使中层管理者参与自我淘汰的出色分析,参见Vicki Smith , Managing in the Corporate Interest (Berkeley: University of California Press , 1990) .(《企业利益下的管理》)

5.在这里,我们深受Iván Szelényi关于“中央占有”特征的研究、Tamás Bauer关于计划经济下讨价还价的研究以及János Kornai关于短缺经济的研究影响。虽然我们接受Kornai对均衡理论的批判以及他对资本主义和社会主义分别作为吸纳经济和短缺经济的描述,但我们发现他对两者差异的解释不足。关注硬预算约束和软预算约束恰恰掩盖了Szelényi和Bauer的贡献,即两种制度中占有和分配逻辑的重要性。参见Szelényi , " The Intelligentsia in the Class Structure of State-Socialist Societies" (《国家社会主义社会阶级结构中的知识分子阶层》); Bauer, " Investment Cycles in Planned Economies" (《计划经济中的投资循环》); and Kornai , The Economics of Shortage. (《短缺经济学》)

6.指的是面对生产上高效的企业和低效的企业,国家社会主义的中央在资源上根据两者不同的与中央议价的能力(而非根据市场竞争结果)进行分配,导致了低效企业分到更多资源,高效企业则分得少的资源错配结果。(译者注)

7.原文为strategic management,战略管理。下面的Middle Management(中层管理)和operative management(运营管理)。这些都是管理学中的概念。但是请格外注意operative management。在原文中,显然operative management是担任一个直接管理车间并受到中层管理协调指示的身份,读者或许认为这更加接近基层管理(First-line managers,Lower Management),可是operative management在形式上更加接近运营管理(Operation Management)。并且根据《运营管理(第二版)》:“operation的含义较广泛,可以既包含提供有形产品的制造活动,又包含提供无形产品的劳务活动。运营管理就是对企业生产运营过程进行的计划、组织、实施和控制,包含供应链与物流管理、生产管理、服务管理等一系列管理活动,是和企业产品生产和服务创造密切相关的各项管理活动的总称。”故而,译者译为“运营管理”。(译者注)

8.通过真空环境去除钢水中有害气体(如氢、氧)以提高钢纯净度的设备。其中ASEA并非工艺名词的缩写,而是瑞典通用电气(ASEA)公司的缩写。正是该公司在1965年发明了对应的炉外精炼技术(译者注)

9.由于高炉出铁间隔时间和平炉炼钢冶炼周期差别很大,无法相互匹配;另外高炉铁水的成分不稳定,所以在高炉和平炉之间设置混铁炉,一方面混匀铁水,另一方面作为缓冲。(译者注)

10.在连铸或模铸过程中覆盖在钢水表面的一层粉状或颗粒状耐火材料,用于防止钢水氧化、保温并改善铸坯表面质量。(译者注)

11.转炉或炉窑内壁的耐火材料层,用于抵抗高温和化学侵蚀。每冶炼一定炉次后需要大修。这里“单炉衬冶炼炉数”指两次大修间隔中可以冶炼的炉次。(译者注)

12."Who knows how to [defend himself ] ? "译者对此翻译相当满意(译者注)

13.最初,废钢场配备了一套计算机系统,可以自动记录装入的重型和轻型废料的数量。其设计理念是,运送废钢的车辆前端装载轻质废钢,以缓冲后部重质废钢撞击转炉壁时的冲击力。这样,转炉的使用寿命就会更长。但是,由于废钢和时间的短缺,特别是当废钢量突然改变而导致程序变更时,这种分拣过程变得不可行。因此,计算机控制系统无法工作;所有废钢都以手动方式登记,因此很容易操纵数据。在处理铁水的流程中,也存在类似的操作。天车司机负责登记铁水量,他可以在钢包中已经有几吨铁水时将计数器归零。

14." shift chauvinism "(译者注)

15.直译为生产经理,考虑到社会主义环境,译为生产总调度(译者注)

16.原文为the proper use of the computer,考虑到既不符合中文习惯又造成误解故如此翻译(译者注)

17.这些专家来自一家与美国最大的钢铁公司之一有关联的咨询公司。他们是应工业部的坚持被派往列宁钢铁厂的,这是世界银行贷款的条件之一。

18.目前仍无法对钢水从生产到制成成品钢材出厂的全过程进行精确追踪。我们发现,一旦钢水离开联合钢铁厂,其后续流向便无从查考。部分原因在于生产的钢材种类繁多,同一炉钢水炼出的钢材可能流向不同的地方。此外我们获悉,堆料场存放的钢材种类过于繁杂,要定位特定炉次的钢材几乎不可能。再加上对于报废并回炉重造的钢材似乎也缺乏完善的记录系统。

19.flexible specialization,柔性专业化是迈克尔·皮埃尔和查尔斯·赛伯于1984年提出的生产管理方式,指企业通过适应性强的劳动力和可重构技术,快速调整生产流程以适应多样化市场需求,区别于传统大批量标准化生产的刚性专业化模式 。(译者注)

20.参见Donald F. Barnett和Robert W. Crandall, Up from the Ashes ( ington , D.C.: Brookings Institution, 1986), (《从灰烬中崛起》)以及Harland Prechel , "Capital Accumulation and Corporate Rationality: Organizational Change in an American Steel Corporation" (Ph.D. diss . , University of Kansas , Lawrenсе , 1986).(《资本积累与公司理性:美国钢铁企业的组织变迁》)

21.当然,这里有一个重要的前提,即自我组织在物资极度短缺的情况下是无能为力的,甚至可能适得其反。这种情况很可能发生在国家社会主义经济的边缘部门,或者苏联早期紧张的计划经济时期。但是,随着国家社会主义的发展,短缺问题虽然仍然存在,但变得不那么严重,因此,自我组织成为提高技术效率的一种可能方式。

22.此处可提及工人集体(即VGMK)的兴起。其本质是由工人与管理层自发遴选组成的内部承包体系,按完成特定任务获取报酬。列宁钢铁厂(LKM)虽仍存有此类组织,但数量日趋减少。David Stark在精彩论文中指出,这些组织模拟了适应官僚环境不确定性的初级市场;而我们则视其为车间层面自我组织需求的体现。详见Stark, "Rethinking Internal Labor Markets". (《反思内部劳动力市场》)

「 支持米兰体育!」

您的打赏将用于网站日常运行与维护。

帮助我们办好网站,宣传红色文化!

欢迎扫描下方二维码,订阅米兰体育网刊微信公众号